アクセス数 342PV

浦島太郎

昔々、あるところに浦島太郎という心優しい

若者がいました。ある日、浦島太郎は海辺で

いじめられている亀を助けました。すると、

その亀が実は竜宮城の使いだったことがわかり、

浦島太郎は亀に連れられて海の底にある

竜宮城へ行きました。

竜宮城では、美しい乙姫さまが迎えてくれて、

浦島太郎はそこで楽しい日々を過ごしました。

しかし、やがて故郷のことが気になり、

帰りたいと思うようになります。乙姫さまは

お土産に玉手箱を渡し、

「決して開けてはいけません」と言いました。

浦島太郎が地上に戻ると、なんと自分が

留守にしていた間に何百年も経っていて、

知っている人は誰もいませんでした。

困っているうちに、ついに好奇心に負けて

玉手箱を開けると、中から白い煙が出てきて、

一瞬で浦島太郎は老人になってしまいました。

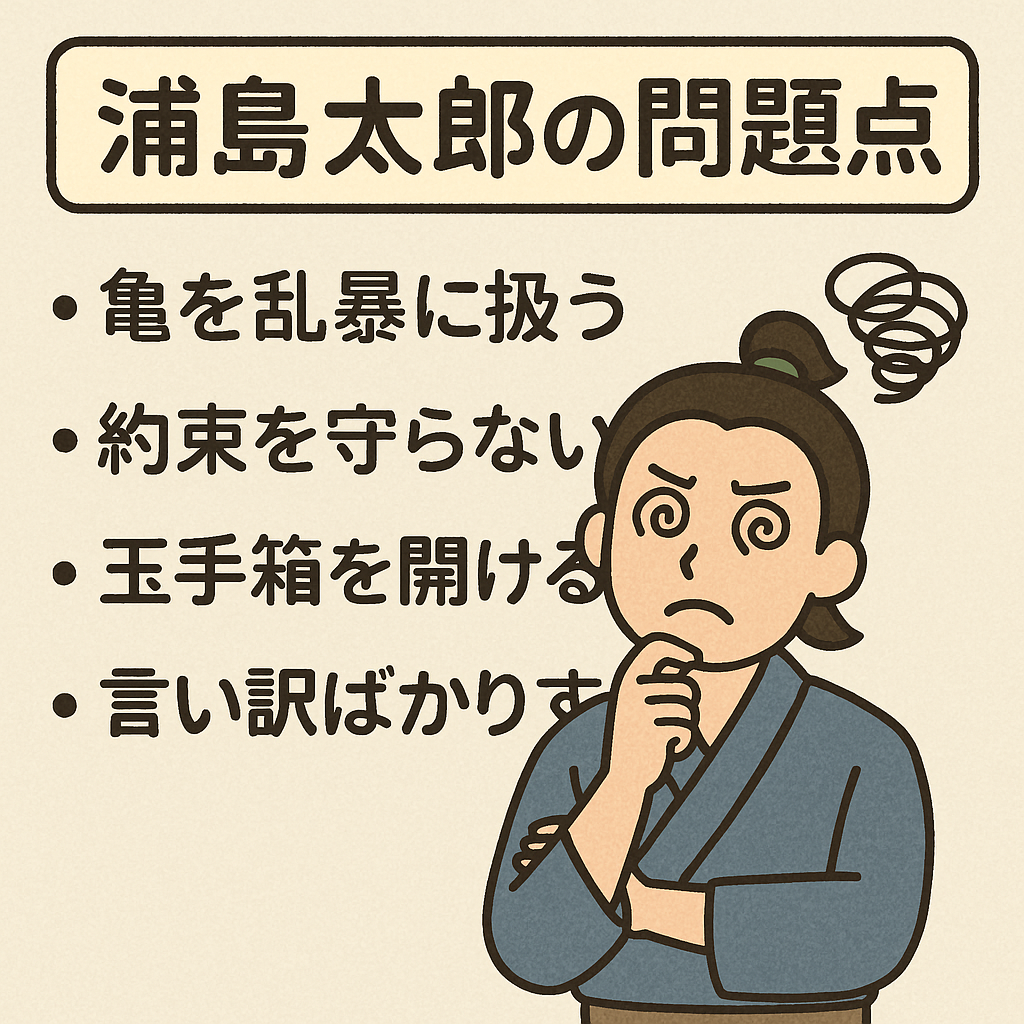

浦島太郎の話の場面ごとの問題点

1. 亀に乗って海に行くシーン

- 問題点:亀に乗ることの安全性がまったく

考慮されておらず、実際には非常に危険な

行動である。見知らぬ生物を信頼

しすぎている点も問題。

2. 竜宮城での生活シーン

- 問題点:竜宮城の生活が夢のように

描かれているが、長期間異世界で過ごすことの

心理的・社会的影響や帰るべき現実世界との

ギャップについての説明がない。

3. 乙姫から玉手箱を受け取るシーン

- 問題点:玉手箱の重要性や「開けるな」という

警告の理由がほとんど説明されず、

なぜ浦島太郎が守れなかったのか分かりにくい。

4. 地上に戻ったシーン

- 問題点:浦島太郎が戻ったときに何百年も

経っている設定で、周囲の変化についての

心理描写が浅く、孤独やショックが適切に

描かれていない。

5. 玉手箱を開けて老人になるシーン

問題点:玉手箱を開けたことで急激に老化

するという超自然現象が説明不足で、物語の

教訓性はあるが現実味がない。浦島太郎の

判断ミスの原因も掘り下げられていない。

令和風浦島太郎の問題点

1. SNSやスマホの時代に亀を助けることの意義

現代なら動画撮影やSNS拡散が起こる可能性が

高く、浦島太郎が亀を助ける行為も「注目」や

「バズ」を狙ったパフォーマンスに見える

リスクがある。

2. 見知らぬ亀に簡単に乗る(信頼の危うさ)

令和時代の情報社会では、安全やセキュリティ

意識が高まっているので、よく知らない存在(亀)

に簡単に乗って海へ行くのは非常識・危険と

見なされやすい。

3. 異世界(竜宮城)滞在のタイムギャップ問題

現代社会のスピード感や変化の速さを考慮すると、

数年でも社会の状況は激変する。数百年の

タイムラグはよりリアルに孤立感や

精神的ショックを増大させる。

4. 玉手箱の「開けるな」警告の軽視

現代人は情報リテラシーがある一方で「好奇心」

や「自己表現欲求」が強いので、SNS投稿や

YouTubeのネタとしてあえて禁忌を破る可能性が高い。

5. 高齢化・老化の象徴としての玉手箱の効果

現代社会では若さや美容への執着が強いが、

玉手箱の効果で一気に老化することは、

老いに対する恐怖や否認の問題としてリアルに深刻視される。

6. 帰還後の孤独・社会からの疎外

令和は情報通信で繋がりやすいが、逆に孤独感や

「社会的孤立」が社会問題となっている。

浦島太郎のように突然社会から切り離される

ことの心理的ダメージは現代的な課題となる。

7. 環境問題・動物愛護の観点

亀を助ける行為は良いが、現代の環境意識や

動物愛護の観点から見ると、亀に乗ることは

「動物虐待」として批判される可能性がある。

※問題点の抽出はChat GPTを使用しております。

物語はフィクションです。

実在の人物や団体などとは関係ありません。

令和の浦島太郎

昔々、ある町に「浦島太郎」という心優しい

若者がいました。浦島太郎は自然や動物を大切

にしていて、地域の環境保護活動にも積極的に

参加していました。

ある日、町の海岸で地元の子どもたちが

いじめていた小さな亀を見つけた浦島太郎は、

すぐに止めて亀を優しく海へ返しました。

その様子はスマホで撮影され、SNSで多くの人に

知れ渡り、環境保護の大切さが広まりました。

後日、浦島太郎は地元の水族館でボランティアを

していると、そこに「竜宮城プロジェクト」

という海洋保護の新しい研究施設の案内が

ありました。興味を持った浦島太郎は、

特別に海中観察ドームの見学ツアーに参加しました。

そこで彼は、最新のVR技術やロボットアームで

再現された「竜宮城」を体験し、海の生態系や

環境問題について深く学びました。施設の

スタッフである乙姫さんは、浦島太郎に

研究の成果や未来の海の守り方を教え、

持続可能な社会のためのヒントをくれました。

帰る時、乙姫さんからは

「この施設のことを広めてください」という

記念品のUSBメモリを渡されました。

中には美しい海の映像と、海を守るための

データやアイデアが詰まっていました。

ただし、USBメモリの内容は許可なく勝手に

改変しないようにという注意もありました。

浦島太郎が帰宅し、USBのデータを家族や

友人に見せて話題にしましたが、彼は

その後も日々の生活で環境を大切にし

続けました。時代は進み、技術や社会は

変わっていきましたが、浦島太郎の思いは

変わらず、人々に「自然を守る大切さ」を

伝え続けました。

ポイント

- 亀は大切にされ、虐待はなく安全である

- 海底の竜宮城は実際の施設やVRで再現されている現代的なもの

- 亀に乗るなど危険な行動は排除し、安全を第一に

- 玉手箱はデジタルの記念品に置き換え、個人の好奇心・責任を促す内容に

- 時間経過の問題は社会変化として自然に描写

- 環境保護やテクノロジー、持続可能性のテーマを含む

コメントを残す